La travesía de una voz

LA VOZ de ese ‘la’ inicial se esparció con una rapidez asombrosa. Todos los instrumentos de la Orquesta Filarmónica de Tailandia se contagiaron con el sonido, como cuando una gota de tinta toca un papel que ha sido previamente humedecido. Era el ritual de afinación: las clavijas de violines, violas, chelos y contrabajos se torcieron; las cuerdas se estiraron y las piezas metálicas de los vientos giraron hasta que el acuerdo alrededor de la nota fue absoluto.

Adentro, en el camerino, Betty Garcés calentaba sus cuerdas vocales con el vapor de agua que emanaba de un termo. A la soprano le pareció que todo estaba a punto allí, en el espejo: el maquillaje que su hermana María –una profesional– le había enseñado a hacerse, años antes. Su vestido rojo cadmio, que la engalanaba como a ella le gustaba: “con colores alegres”. Su peinado, con el cual expresaba un arraigado orgullo afro ante un público que estaba desacostumbrado a verlo en la ópera. Y los zapatos, con los que había ensayado ya su entrada al escenario, no fuera a tambalearse frente a las 1.600 personas que esperaban allá afuera, como alguna vez le había sucedido en Ecuador. Sobre todo, estaba lista su voz, que, esa noche, entonaría composiciones latinoamericanas en el curiosamente diseñado Prince Mahidol Hall, de Bangkok.

Alguien tocó a la puerta para indicarle el llamado, y el corazón de la mujer dio un salto. No era temor, pues la mujer de 32 años tenía ‘cancha’ de sobra ante públicos exigentes de varios continentes. Tan solo en los meses anteriores había cantado en Egipto, España, Líbano, China y Singapur. Y si de audiencias ilustres se trataba, lo había hecho también, antes, en eventos privados de ‘alto turmequé’, como el matrimonio de la hija del expresidente Juan Manuel Santos, en el 2016, o aquella noche en la Embajada de Colombia en Washington.

No, no temía. Lo que la sobresaltaba era la cálida emoción de saber que, ese 2018, su madre estaría entre un público internacional, por primera vez en su carrera. Hacía una década, doña Isabel Bedoya se había despedido de una Betty en lágrimas en un aeropuerto colombiano, momentos antes de que esta última descubriera lo que es viajar en avión. “Nos vemos pronto”, le dijo con una sonrisa a su hija ese 26 de enero del 2009, y la chica se embarcó en una ruta que la llevó desde los 27 grados centígrados del puerto de Buenaventura hasta las temperaturas bajo cero de Colonia, en Alemania.

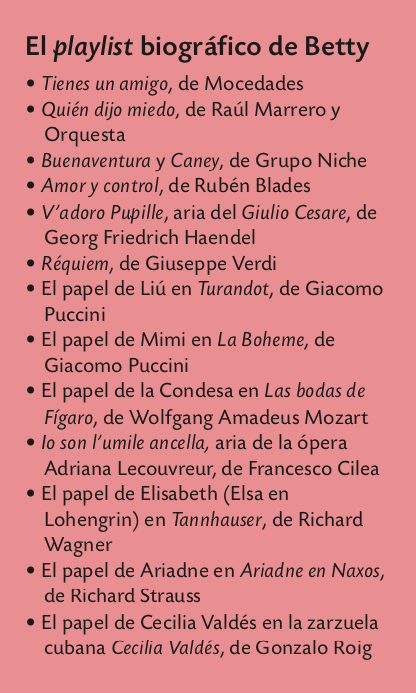

Betty se ubicó frente a la puerta del escenario. Mientras esta se abría, la joven aspiró profundo. En ese instante, dice, su vida entera puede pasar por su mente. Agradeció a Dios. Sonrió generosamente y cruzó el marco de la puerta, para luego ser envuelta en aplausos de bienvenida y para que luces, lentes y cientos de ojos expectantes apuntaran hacia ella. Una hora y media más tarde, y después de cantar, entre otras obras, la Salida de Cecilia Valdés, de Gonzalo Roig, la aclamación sería mucho más impetuosa, incluyendo la del director, el italiano Alfonso Scarano. Y a su madre, ubicada en las primeras filas, no le cabría la felicidad en el pecho.

LA SALSA Y EL TOLLO

La niña corrió escaleras abajo, desde el segundo piso de la casa familiar en el barrio El Trapiche, de Buenaventura. Iba con afán. Quizás porque quería avisar a sus abuelos, quienes vivían en la primera planta, acerca de ese delicioso ‘encocado’ de tollo que su madre preparaba con hierbas de azotea y arroz, y que, pronto, estaría servido en la mesa. O de pronto buscaba alejarse por un momento de los parlantes del balcón, que eran tan grandes como ella, y con los cuales su padre –matemático y ‘salsómano’ apasionado–, musicalizaba la calle de enfrente. Los discos de La Fania, El Gran Combo y José Feliciano que ponía don José Garcés en su tornamesa eran, a veces, la banda sonora en la tienda del paisa de enfrente, así como en el taller de soldadura del vecino y, tres casas más allá, donde el mecánico de las motos. Y a su vez, los sonidos propios de la calle –el bullicio de la gente, las procesiones una vez a la semana, los currulaos del Pacífico y los motores de los vehículos– eran la banda sonora de la pequeña Betty. “En Buenaventura hay música en cada esquina”, dice hoy la soprano sobre su ciudad natal.

Al ver que la niña la buscaba, la abuela se retiró del puesto que había adaptado para vender dulces a los transeúntes y se sentó en una silla, al lado de la puerta de la casa. Betty se le encaramó en el regazo y se recostó en ella para mirar hacia afuera. A doña Eufemia, su discapacidad auditiva no le impedía tararearle melodías a su nieta y llamarle, repetidamente y como lo hizo en ese momento, “mi ‘cundungundungu’ ”.

“No necesitábamos las palabras para conectarnos y darnos amor”, dice Betty desde Hannover, en el norte alemán, donde vive y donde intentará disfrutar de un año sabático después de siete años especialmente agitados. Paradójicamente, fue Eufemia –quien nunca fue musical, dada su condición– la que, al morir, le dejó a su nieta de nueve años una relación con la música que Betty define como ‘espiritual’. Durante el duelo, la niña improvisaba melodías con su voz; cantos pintados de dolor azul y que, de alguna forma, suplían su dificultad de expresar sus sentimientos con palabras. “Creo en el poder de la música para sanar el alma y para transformar vidas –asegura–. Es un regalo de Dios”.

FUERA DEL CAPULLO

“La voz de Betty es grande y generosa en volumen –sostiene el pianista y director de orquesta Alejandro Roca–. Es dúctil y tiene facilidad para ‘apianar’ (suavizar) el registro agudo. Tiene un registro medio lleno de armónicos y es rica en timbre”. El caleño sabe de qué habla, pues ha dirigido repertorio lírico en las orquestas y compañías más importantes de Colombia. Pero, sobre todo, ha escuchado evolucionar la voz de la soprano vallecaucana desde que, en 1999, ella entró al Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, cuando él era allí un estudiante. Hacía tan solo un par de años que la niña se había trasladado desde Buenaventura hasta la capital departamental para terminar el bachillerato. Y le gustaba la música, sí: por esos días se le veía con una camiseta de la banda de metal Stratovarius y las uñas pintadas de negro. Pero nunca había escuchado más repertorio clásico que el de aquel viejo LP de Richard Clayderman que tenía su padre. De hecho, había querido entrar al Conservatorio para aprender a tocar la guitarra, pero fue aceptada, en cambio, para canto. Betty, desde Hannover, recuerda esa primera audición con una sonrisa. La maestra Ivonne Giraldo le dijo, al sentir los nervios de la chica, antes de que esta cantara Hijo de la Luna, de Mecano: “Tranquila, que usted llega tímida pero se va temida”. Días después, ella misma hizo que Betty escuchara la obra de Wagner en la voz de la soprano norteamericana Jessye Norman y, con ello, hizo que el ‘bicho’ de la ópera ‘picara’ a la vallecaucana.

Hoy, algunos expertos le comparan con figuras de esa trascendencia. “Su voz nos recuerda a las grandes divas afroamericanas de los cincuenta, tipo Leontyne Price o Martina Arroyo”, sostiene el maestro Roca –quien desde hace siete años acompaña a Betty en el piano–, y luego apunta que hay algo particular en la vallecaucana, quizás proveniente, dice, de su origen en la música popular: “Esa honestidad interpretativa, esa cosa genuina y honesta cuando canta, pues realmente entrega su alma y su corazón”.

Tal vez eso fue lo que cautivó al maestro Francisco Vergara, barítono vallecaucano y gestor cultural, cuando la escuchó cantar V’adoro Pupille, un aria de la ópera Giulio Cesare, de Haendel. Fue él quien, convencido del potencial de la soprano, gestionó durante años y junto con otros promotores –como la exministra de Cultura Mariana Garcés–, los recursos suficientes para que la chica estudiara un máster en Ópera en la Escuela Superior de Música de Colonia, donde se habían preparado la soprano bogotana Juanita Lascarro, la mezzosoprano caleña Adriana Bastidas y el tenor caleño Andrés Orozco Martínez. Y cuando reunió lo necesario, citó a Betty a su oficina para darle el dinero, y le dijo, con los ojos aguados: “listo. Te vas”.

No importó que los recursos le duraran solo dos de los tres años programados. La vallecaucana se la ‘guerreó’. Incluso, durante los veranos trabajó empacando comida para aviones bajo la jefatura de unas mujeres rusas toscas y también dedicó jornadas de ocho horas a movimientos mecánicos en una fábrica de helados. Luego, ganó dinero en coros y conciertos, con lo cual, para el momento en que decidió hacer una nueva especialización en Hannover – el programa Solo Klasse, de la Escuela Superior de Música, Teatro y Medios– Betty llegó a ser económicamente autosuficiente y en su campo.

“Cuando canto, me entrego a un instante en el que se me permite ser e ir hasta donde me lleva el alma”, dice desde esa ciudad en el norte de Alemania. El alma de Betty está pintada de océano Pacífico. De salsa, currulao, arrullos y rock. De horas de lluvia en la acera de la casa en El Trapiche. De plátano, coco, poleo y jengibre. De tesón para la supervivencia en tierras lejanas. Y de la mente y sensibilidad necesarias para interpretar, en el sentido integral de la palabra, a R. Wagner, G. Verdi, G. Puccini y W. A. Mozart. Pero, sobre todo, está nutrida del afecto de quienes, como doña Eufemia, le dan sentido a una de las canciones con las que, antaño en Buenaventura, Betty se enamoró de la música: “Cuando no consigas alguien con quien recordar, y nadie, nada sonría al pasar, mira lejos y piensa en míreza la versión en español de You’ve Got a Friend, de Carol King–. Bajito nómbrame, que, así, tu voz me llevará a donde estés”. ◆