LA IGLESIA CATÓLICA EN COLOMBIA: ENTRE LA TENSIÓN Y EL CONFLICTO

Desde los inicios de la predicación evangélica hasta la época moderna, y por supuesto en ella, la historia de la Iglesia católica en Colombia ha estado fuertemente marcada por el signo de la contradicción y la discordia. Se diría que esto nada tiene de particular pues ello hace parte de la vocación cristiana. Sin embargo, una ojeada sobre los hechos más significativos de esa historia nos muestra no sólo la coloración tan particular de sus conflictos, sino que éstos y las tensiones han dominado sobre su acción evangelizadora, sin que pueda hablarse de una tregua larga o duradera de descanso.

Lo paradójico de esta situación es que las mayores dificultades y estorbos no han procedido de sus enemigos exteriores, ni de ataques contra la doctrina, pues durante más de tres siglos jamás tuvo que enfrentarse con otras formas de religión cristiana, ni tampoco fue controvertida su enseñanza, pues la Iglesia católica fue la única religión que tuvo una existencia reconocida en Colombia hasta 1856, año en que hizo su aparición la Iglesia presbiteriana, primera denominación protestante permanente establecida en el país, pero cuando ya el catolicismo ejercía una influencia dominante sobre la cultura y la sociedad en todos los campos y podía decirse abiertamente que la población en su inmensa mayoría era católica. Resultaría muy extenso señalar las contradicciones y conflictos que afectaron o retardaron el fruto cosechado por la predicación evangélica en Colombia en el dilatado espacio de los tres siglos de la época colonial, y obviamente no me voy a referir a todos ellos en el reducido espacio de este artículo, menos aún a las consabidas tensiones de la Iglesia con el Estado, pues para quienes están acostumbrados a leer la historia de la Iglesia católica en tono apologético o edificante, los principales fallos en la evangelización se debieron a la injerencia del poder civil en los asuntos eclesiásticos.

Soy uno de aquellos pocos que no cree que pueda achacarse al Patronato español, al menos con las tintas con que suele hacerse, la causa de las contradicciones que sufrió la Iglesia católica colombiana en la época colonial, y tampoco creo que los grandes choques Iglesia-Estado que se produjeron en el siglo XIX tengan como única causa el anticlericalismo de los liberales o la irrupción de las logias masónicas, como viene afirmándose desde hace mucho tiempo. Creo más bien que los grandes conflictos históricos de la Iglesia católica en Colombia se han originado en el seno de la misma Iglesia y que de sus causas hay que responsabilizar en gran parte a sus propios ministros, llámense obispos, religiosos o sacerdotes, pues durante la época colonial la Corona española jamás coartó la libertad de la Iglesia en el proceso evangelizador, ni puso límites a sus iniciativas apostólicas, y cuando después los gobiernos liberales criollos del siglo XIX lo hicieron, fue porque encontraron buen pretexto en las actitudes generalmente politiqueras de los evangelizadores o en su conducta contradictoria. Voy a referirme solamente a las situaciones que comúnmente afloran en la documentación de primera mano, hoy ya muy conocida y divulgada, más no analizada con imparcialidad o sin prejuicios.

|

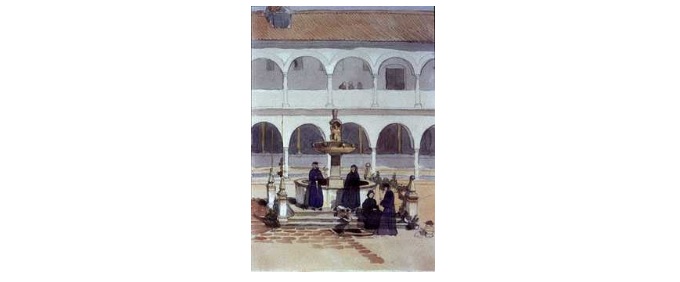

| Claustro del convento de San Francisco en Bogotá.Acuarela de Edward W. Mark, 1847. 17.2 x 12.4 cm. Colección Banco de la República. |

Ante todo debemos recordar que los agentes de la primera evangelización, o evangelización fundante de Colombia, fueron los dominicos y los franciscanos, quienes habiendo salido de España y llegado en 1550 a Santafé de Bogotá, en ese mismo año dieron inicio formal a su trabajo con los indios del Nuevo Reino de Granada, esparciéndose rápidamente por los distintos rincones de la geografía nacional. En 1575 vinieron los agustinos, y sólo a comienzos del siglo XVII vinieron los jesuitas a sumarse a tan inmenso trabajo. Para entonces ya tenían existencia jurídica las diócesis de Santa Marta (1534), Cartagena (1534) y Popayán (1546). En 1562 se traslada la diócesis samaria a Santafé y ésta es elevada a la categoría de arquidiócesis en 1564. Sobre este esquema cronológico y sobre los hombros de estas órdenes religiosas descansa el mayor peso de la evangelización, si bien fue también notable la participación de sacerdotes diocesanos o del clero secular quienes, como es sabido, inicialmente vinieron únicamente para el servicio pastoral de los españoles y se mantuvieron dentro de las parroquias o dentro de los cargos burocráticos de las catedrales, dejando el trabajo con los indios como tarea propia de los religiosos.

A pesar del inmenso trabajo que implicó la creación y puesta en marcha de las bases embrionarias de la vida eclesiástica, pronto hizo su aparición el antagonismo y la disociación entre los principales agentes de la evangelización, por celos de jurisdicción y poder, pero detrás de los cuales siempre se hallan encubiertos intereses de orden económico, siendo ésta la principal y más dramática contradicción para la misión que pretendían instaurar. Por otra parte el indiferentismo de unos hacia los otros, cada orden religiosa encasillada en su propia parcela feudal, llámese su doctrina o su convento, o su parroquia, irradió sobre los indios o sobre los fieles en general una imagen de desunión y de particularismos. Son innumerables los pleitos que se suscitaron entre los religiosos y los sacerdotes seculares, y entre éstos y aquéllos, por motivos de jurisdicción o de privilegios.

En segundo lugar, aunque haya que distribuir equitativamente entre el poder civil representado en la Real Audiencia y entre los frailes mismos, la responsabilidad de la grave situación que se dio en las doctrinas (o parroquias de indios), las quejas sobre la conducta de los curas doctrineros sobrepasan en mucho a los pocos elogios sobre la de los buenos. Por lo general los doctrineros son acusados de gravar a los indios con excesivas cargas pecuniarias o en especie, de multiplicar los estipendios por los servicios religiosos y hasta de propiciar castigos corporales a los indios, de negligencia en el oficio pastoral, de un marcado interés por el dinero, y de que algunos, más que en ministros de Dios, se habían constituidos en granjeros o criadores de caballos. La situación era tan apremiante en 1564, por ejemplo, que el presidente Andrés Venero de Leiva pedía al Consejo de Indias que para los dominicos y los franciscanos se enviaran superiores "de mucha cristiandad y buen ejemplo", y que fueran de madura edad, porque según decía: "las cosas que por aquí pasan no se pueden referir ni son para carta".

|

| Frayle franciscano. Dibujo de Felipe Guamán-Poma de Ayala, 1615. "Nueva crónica y buen gobierno". Biblioteca Real, Copenhague. |

Por otra parte, entre los religiosos de una misma Orden, antes de que se hubiera comenzado a configurar el personal criollo de sus provincias, se dio una marcada división partidista, sobre todo entre los franciscanos y los agustinos, por razones de regionalismo, caracterizada por el rechazo que los castellanos o de otras regiones de la Península hacían de los "frailes andaluces", de quienes pedían que no se les dejase pasar a estas partes porque con sus costumbres perjudicaban la predicación. Cuando el número de frailes criollos fue mayor que el de los peninsulares, esta división se aumentó, a tal punto que enfrentó a los dos grupos en una verdadera guerra de bandos por el poder, especialmente con ocasión de los capítulos provinciales, pero que también se traducía en actitudes de desdén o de desconfianza de unos hacia los otros en la vida cotidiana o en el apostolado.

Pero mayor, y de peores consecuencias, fue el antagonismo que se dio entre los religiosos y el clero secular, sobre todo a partir de 1583, cuando el arzobispo de Santafé, y tras él los obispos de Cartagena y Popayán, decidieron retirar a los frailes de la administración de las doctrinas y entregárselas a sacerdotes de su propio clero, apoyándose en que éstos por ser nativos sabían la lengua de los indios, mientras que la mayoría de los frailes las ignoraban. Diversos episodios de mucha animosidad y de mutuas recriminaciones se dieron entre los dos cleros, que sentaron las bases para un distanciamiento mutuo que se aumentó con el correr del tiempo y que nunca cedió, siendo a un estado de indiferencia permanente a lo máximo que se llegó, y a que los sacerdotes diocesanos considerasen siempre a los frailes como intrusos en el oficio parroquial. Posición que ciertamente vino a ser consagrada por la decisión papal de 1754 de poner en manos del clero secular todas las doctrinas o parroquias que venían siendo administradas por religiosos.

Tampoco fueron cordiales las relaciones entre los religiosos y los obispos, aun cuando éstos pertenecieran a la misma orden, como en el caso de los dos primeros arzobispos de Santafé que, siendo franciscanos, tuvieron serios enfrentamientos con sus propios hermanos, particularmente fray Luis Zapata de Cárdenas (1573-1590).

A estas viejas contradicciones, que obviamente afectaron la vida de la Iglesia desde la primitiva evangelización, y que persistieron a lo largo de la época colonial, vino a sumarse ya al final de la misma la plaga de la "torpe ignorancia de una gran parte de los ministros curas", de que hablaba el arzobispo santafereño Fernando del Portillo en 1802, de quienes decía que "...de éstos no son pocos los que ni escribir saben, ni inteligenciarse de más asuntos que los que conciernen a sus ideas y modos de pensar y vivir, en no pocos, criminal, y en otros y los más, grosero y envilecido, limitando al interés de sus ganancias viles todos sus conatos y únicos esfuerzos de su corto talento, cuya corrección les es tan dolorosa, como casi humanamente inasequible al prelado más celoso…" Similares a las de su predecesor eran las palabras con las que el arzobispo Fernando Caycedo y Flórez se dirigía al Congreso de la República en 1823 suplicándole ayuda para la creación de un nuevo seminario, que viniese a remediar la triste situación de los candidatos al sacerdocio: "No vemos otra cosa, señores, todos los días, con sumo dolor de nuestro corazón, que pretender órdenes, y aun parroquias, una caterva de jóvenes y entre ellos muchos de bien adelantada edad que dejan de las manos el fusil, si son soldados, y si no lo son porque se lo pongan en ellas temiendo el rigor y fatigas de la carrera militar. Otros apenas acaban de soltar de las manos el arado y la azadón, cuando pretenden el ministerio sacerdotal, toman en ellas el breviario y el misal sin entenderlos. Muchos desnudándose del alpargate y la ruana, al día siguiente los vemos vestidos con la sotana y el manteo…" Un laico católico, Manuel del Socorro Rodríguez, en carta a un amigo se quejaba de la decadencia del clero en Santafé y le decía: "…Son por lo común colocados en esta dignidad sublime del magisterio público los hombres más despreciables por su calidad, los más odiosos por sus notorios vicios y los más a propósito para sembrar en el pueblo las semillas del libertinaje y de la insurrección…".

A pesar de las pésimas condiciones morales de una buena parte de los principales agentes de la evangelización en Colombia, o de su deficiente preparación para el ministerio sacerdotal, la tónica generalizada de los historiadores de la Iglesia ha sido la de insistir más en la abnegación y el sacrificio de los misioneros, que la de ahondar en el examen crítico y sin prejuicios de sus acciones. Las siguientes palabras son representativas de esa concepción, por demás romántica e irreal: "Mientras los soldados y las fuerzas de ocupación desmentían y anulaban las palabras del Evangelio, las actitudes de los misioneros, su opción radical por el pobre, su intensa dedicación al rescate del marginado, el jugarse la vida, inclusive a arriesgarse a permanecer lejos de todo auxilio, para identificarse con los indígenas y para llevar a cabo una verdadera inserción entre los más miserables, todo esto reforzaba la idea de la encarnación de un Dios comprometido con la liberación del pecador y con la lucha en contra de la muerte y de la injusticia".

|

| Carta de Colombia que representa la división eclesiástica. Mapa grabado por Erhard, para el "Atlas de geografía e historia de la República de Colombia", de Agustín Codazzi, cartografía de Manuel María Paz. París: A. Lahure, 1889. Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá. |

La negación de los signos de contradicción y de permanente conflicto interno en que se ha movido la historia de la Iglesia colombiana por culpa de sus propios evangelizadores, y la tendencia a tildar de "prejuicios anticlericales" a quienes los señalan, no sólo ha imposibilitado la comprensión de los enfrentamientos que se dieron entre la Iglesia y el Estado en la segunda mitad del siglo XIX, y las fisuras irremediables que allí tuvieron origen, sino que ha inducido a una lectura equivocada de los hechos y sus causas, y llevado a satanizar a personajes católicos, pero que tenían otra percepción de lo que había sido y lo que debía ser el papel de la Iglesia, particularmente el de sus ministros. A este propósito son sintomáticas las palabras con las que el presidente Tomás Cipriano de Mosquera delineó al papa Pío IX la actitud del clero neogranadino, cuando fue requerido por el pontífice sobre sus procederes contra la Iglesia y sus ministros en 1861: "…La prescindencia del poder público en negocios puramente espirituales no fue debidamente apreciada por una parte del episcopado granadino ni por el delegado apostólico, mezclándose uno y otro en cuestiones políticas, y queriendo identificar los asuntos religiosos con las cuestiones políticas que por desgracia tienen dividida esta nación. Los obispos de Pasto y Pamplona, con parte de su clero, se mezclaron en apoyo de un partido para servirse de la religión como instrumento eleccionario de los magistrados políticos. Un canónigo de Bogotá, el padre Sucre, se unió a un club eleccionario, y desoyendo a su prelado el arzobispo, hizo dirigir una circular a todos los curas del arzobispado para que se cambiase la candidatura del general Herrán por la de Julio Arboleda, que era el candidato que destruía la constitución federal. Muchos eclesiásticos se han complicado en la revolución, abusando de su ministerio pastoral, para excitar las masas a la rebelión contra los gobiernos constitucionales de los Estados; algunos de ellos han tomado las armas, y no falta el escándalo de haber muerto un cura combatiendo a la cabeza de una guerrilla […] Tenemos que lamentar generalmente en nuestra nación la falta de seminarios en donde se eduquen jóvenes para el sacerdocio; y la carrera eclesiástica ha venido a ser una profesión de lucro, dedicándose a ella hombres sin ciencia, y que han sido ordenados muchos individuos sin saber siquiera el latín; de modo que ejercen el ministerio sacerdotal sin entender la Sagrada Escritura ni las oraciones que dicen en la misa. Con mucho sentimiento tengo que decir a Vuestra Santidad que un número crecido de curas vive amancebado escandalosamente, por lo cual no pueden predicar la moral, y se observa que sus prédicas son contraídas a recomendar el pago de contribuciones eclesiásticas para emplear sus productos en sus familias y no en el culto…". Años más tarde, en el diálogo que sostuvo el mismo Mosquera en Londres con el arzobispo Manning, por encargo que a éste le hiciera Pío IX, el presidente se sostenía en el diagnóstico que había hecho al pontífice sobre los graves problemas que afectaban a la Iglesia de la Nueva Granada, y ante el arzobispo de Westminster volvía a culpar a los sacerdotes de que, "en vez de ser Ministros de Dios Nuestro Señor Jesucristo por vocación, han venido a ser una especie de empleados, y el sacerdocio se volvió una carrera política y los beneficios se daban por los méritos civiles y no por las virtudes apostólicas: en consecuencia, hombres que entraron al sacerdocio sin vocación, daban rienda a las pasiones de la carne y no han mantenido el celibato eclesiástico con uniones escandalosas y lo peor de todo repetidas y muchas veces incestuosas. En medio de este clero corrompido hay y ha habido un pequeño número de prelados y ministros dignos de respeto y que hacen honor a la Iglesia; pero por desgracia existen ya muy pocos de éstos, llenos de pena y aflicción por lo que sufre la Iglesia y la sana moral..."

Mientras estas evidencias nunca se le rebatieron al "Gran General" Mosquera, sino que desde entonces se le calificó como al peor enemigo de la Iglesia neogranadina, años más tarde el desterrado obispo de Popayán, Carlos Bermúdez, desde su exilio en Santiago de Chile, sin mencionar para nada la conducta ni los procederes de los ministros de la Iglesia, hacía depender las desgracias de la Iglesia y de la patria, de otras causas. La siguiente era la interpretación suya de los hechos, transmitida a sus fieles de Popayán en una carta pastoral de 1878: "Inaugurada la administración liberal bajo los auspicios de los sicarios que en 7 de marzo de 1849 blandieron sus puñales contra los representantes del pueblo para forzarlos a elegir en Presidente a un caudillo de siniestra nombradía, comenzó para nuestra Patria esa larga era de atentados inauditos contra la religión, la propiedad y el hogar, cuyo término no alcanza a divisar el ojo más perspicaz…"