Recuerdos de un hombre que quería ser olvidado

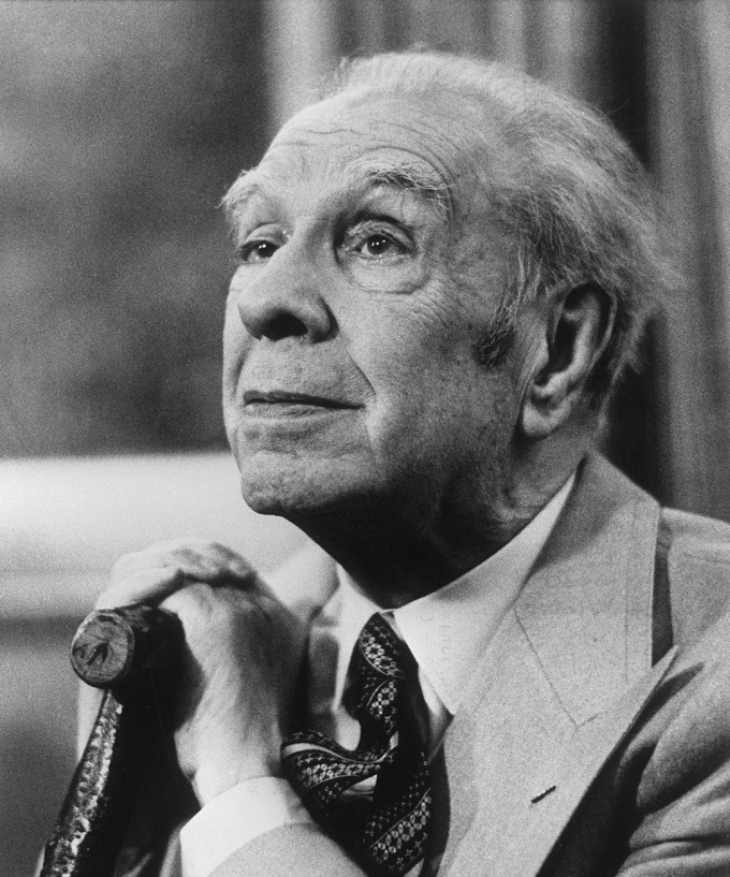

Recuerdo exactamente dónde estaba y qué hacía el día que murió Borges. No por la sorpresa su muerte –estaba muy enfermo– sino por la certeza de que ya nunca podría conocerlo. Había perdido estúpidamente la oportunidad en su tercera visita a Colombia en 1978 y ahora era irremediable. Uno vive descuidado con los seres que ama, como si fueran eternos. Ese remordimiento solo me lo quitó, años después, un comentario de Carlos Fuentes: “Nunca quise conocer a Borges. Tuve muchas oportunidades pero siempre me negué, no quería que dejara de ser para mí un clásico”. Y luego de haber visto tantos libros y testimonios inútiles de gente que lo conoció o lo vio por un momento, empecé a ver las ventajas de no haberlo conocido y de no haber caído en la tentación de escribir un ‘Borges y yo’, porque el suyo es insuperable: “Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel; de Borges tengo noticias por correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico”.

“Borges no quería ser recordado”, dijo hace poco María Kodama, su viuda y albacea literaria. Y es verdad. No era ninguna pose. En Oración, un breve texto de Elogio de la sombra, lo dijo con claridad: “Quiero morir del todo, quiero morir con este compañero, mi cuerpo”. Él, como persona, quería ser olvidado. ¿También quería que su obra lo fuera? Ese punto es más complejo y cualquier intento de respuesta nos remite a la esencia de su obra y no olvidemos que la esencia de su obra es confundirse con la literatura. Lo cierto es que convirtió la posteridad en otro tema de sus parodias y de sus juegos literarios. “Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición”, escribió en el citado Borges y yo. Y al final de sus Obras completas, hay una nota biográfica sobre Jorge Luis Borges, ‘tomada’ de una Enciclopedia Sudamericana publicada en Santiago de Chile en 2074: “El renombre de que Borges gozó durante su vida, documentada por un cúmulo de monografías y de polémicas, no deja de asombrarnos ahora. Nos consta que el primer asombrado fue él y que siempre temió que lo declarasen un impostor o un chapucero o una singular mezcla de ambos”.

Él mismo se anticipó a su posteridad y desde el futuro nos hace un guiño sobre la forma en que deberíamos recordar su obra. Que no puede ser peor: chapucero e impostor. Al fin, en 2074, habríamos descubierto la verdad sobre Borges. Coincidente, por lo demás, con lo que siempre sostuvo en vida: “Que otros se jacten de los libros que han escrito, yo me jacto de los libros que he leído”. El impostor descubierto tiene un atenuante: nos advirtió varias veces qué clase de persona era. Un buen lector que copiaba a sus maestros. Volver a decir lo que ya se había dicho “con las palabras de nuestro tiempo”. Esa fue su originalidad: la falta de originalidad. Borges, el reciclador genial, reescribe El Quijote en el siglo XX. Que resulta idéntico al de siglo XVII. La diferencia está en la forma de leerlo: desde la historia, desde la antropología, desde la estilística. Nadie se baña dos veces en un mismo río y nadie lee igual el mismo libro. La literatura se basa en la literatura y el lector escribe la obra. Dos hallazgos que le parecían elementales y que le dieron fama entre sus contemporáneos. De ahí su perplejidad.

Pero mientras llega aquel 2074, vale la pregunta: ¿cómo vemos a Borges hoy, a treinta años de su muerte? ¿Han subido o han bajado sus acciones en la bolsa de la literatura? Me consta que los jóvenes que se acercan a leerlo se siguen asombrando de sus grandes cuentos de Ficciones y El Aleph, de sus juegos con el tiempo y el espacio, con la identidad y con los sistemas de pensamiento, llámense filosofía o teología. Por cierto, El Aleph, el cuento homónimo que le da título al libro, es una anticipación de la era del internet que estamos viviendo. Ese sótano de Buenos Aires, desde el cual puede divisarse la totalidad, “el inconcebible universo”, es ahora cualquier lugar del planeta, y no como metáfora.

Sigue vigente. La última etapa de su obra, es menos acechada por espejos, tigres y laberintos, y más por los temas de la ética y la vejez: “Del otro lado de la puerta un hombre / deja caer su corrupción. En vano / elevará esta noche una plegaria / a su curioso dios, que es tres, dos, uno, / y se dirá que es inmortal. Ahora / oye la profecía de su muerte / y sabe que es un animal sentado. / Eres, hermano, ese hombre. Agradezcamos / los vermes y el olvido”, (La prueba). También, insiste en los sueños –“la literatura es un sueño dirigido”– y en el amor, abundante en su poesía y escaso en su narrativa y en su vida. Ulrica, como es sabido, fue su único cuento de amor. El epígrafe de ese cuento –tomado de la saga noruega del siglo XIII– que habla del encuentro del profesor colombiano Javier Otárola con Ulrica, la muchacha “de suave plata y de furioso oro”, quedó grabado en su tumba en el cementerio de Plainpalais, en Ginebra: “Él tomó su espada, Gram, y la colocó desnuda, entre los dos”. Quizás un Borges menos audaz –“de verde eternidad, no de prodigios”–, menos espectacular en su adjetivación, pero esencial y entrañable para sobrellevar esta época, turbulenta como todas, según dijo: “Le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en qué vivir”.

Borges le dio precisión y sobriedad al español. Lo transformó. Esa influencia sigue siendo enorme, aún para quienes nunca lo han leído.