Navidad independiente

*Artículo publicado en la edición impresa de diciembre de 2018.

Queridos seres humanos que, como no son viejos ni son niños ni son comerciantes, están convencidos de que la Navidad es el purgatorio: como trabajador independiente, como padre de familia sin primas ni vacaciones, estoy plenamente con ustedes. Sé que algo de fondo pasa en Navidad. Sé que, gústenos o no, a todos nos sucede la Navidad como un accidente, como un giro, como un cumpleaños colectivo y a crédito que suele terminar como terminan todos los cumpleaños: con la sensación de que la puesta en escena no estuvo a la altura del libreto. Soy testigo, por mis dos hijos, de que el Niño Dios no solo existe, sino que no son los papás, porque los papás a duras penas alcanzamos a organizar las mil y una cosas que hay que organizar un veinticuatro de diciembre. Pero estoy plenamente con ustedes en esta sensación pegajosa y asfixiante: la recuerdo muy bien.

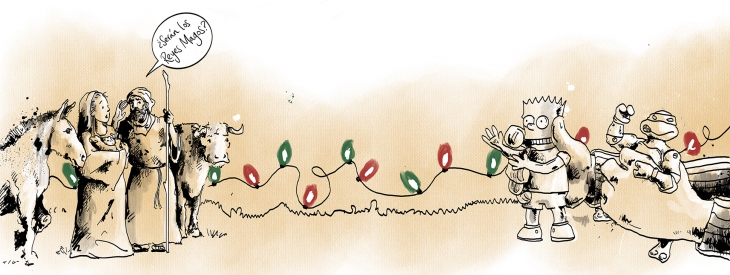

Hoy sólo voy a una novena de aguinaldos cuando el anfitrión me garantiza que no vamos a rezarla. Estoy en desacuerdo –el país me conoce– con las decoraciones navideñas de estos años: con los renos que asienten en los antejardines, con los papás noeles que mueven las caderas, con las telarañas de luces que habrá que pagar en enero, con los osos y los mamuts y los pingüinos azules que tratan de colarnos en los centros comerciales como si el mundo de la Navidad también necesitara un remezón, como si a estas alturas de la vida tuviera sentido darle el toque de uno a la Navidad roja y verde que sabemos. La originalidad es imposible. No se es, sino que se finge ser original. Pero hay gente que invierte toda su creatividad –y su sistema nervioso– en pesebres “nunca vistos”, por ejemplo.

Hubo un tiempo, cuando yo era un niño con pelo negro y sin gafas, en el que la Navidad era un clímax y un misterio: juro por el santo que a cada quien le sirva que, cuando menos lo esperábamos, el Niño Dios puso un piano en el pasillo de nuestro apartamento en el sexto piso de La Gran Vía bajo el único bombillo encendido; juro que consiguió, de la nada, los cuatro miembros del grupo paramilitar Los Magníficos, pero no encontró la camioneta negra de la raya roja –una GMC Vandura– que es una de las pocas frustraciones de mi infancia. Hubo un tiempo en el que la novena de aguinaldos daba ataque de risa y se encendían chispitas Mariposa sin asomos de cordura y se hacían fogatas kamikazes en las zonas verdes de los edificios y se jugaba a “El sí y el no” y a “Pajita en boca” como si no hubiera un mañana.

Todo tenía sentido porque ser niño es estar a merced de cada día. La Navidad era una historia que uno vivía en carne propia, paso por paso, a la espera de la llegada de los regalos: “Ven, ven, ven, ven a nuestras almas…”. Y solía ocurrir sin sobresaltos y solía valer la pena. Teníamos un árbol plateado, de vitrina de droguería, que cortaba los dedos: eso sí. Mi hermano buscaba en vano regalos escondidos en los fondos de los armarios. Mi mamá estudiaba con tiempo las recetas que iba a cocinar a la hora de la verdad. Y mi papá, que era capaz de preservar su incansable sentido del humor y de conservar su compostura contra viento y marea –nunca jamás decía groserías, por ejemplo–, se veía fuera de sí cuando fracasaba en el intento de envolver los regalos de los amigos. Pero por lo general todo nos salía bien.

Armábamos pesebres blasfemos poblados por pitufos a los que jamás llegaba el Niño Dios: “Yo lo dejé en el cajón de la biblioteca”. Oíamos el disco esperpéntico de los villancicos de las monjas españolas, Navidad con las dominicas, “Chiquitín, chiquitín, chiquitón, chiquitón, vamos a Belén…”. Recorríamos Bogotá como Miguel Strogoff, que entonces sí era una referencia, en la tarea de repartir los regalos para las figuras legendarias de la casa: “el doctor Absalón”, “el doctor Mora”, “el doctor Caicedo”. Sí, les dábamos botellas de whisky al banquero, al abogado y al médico de cabecera como si viviéramos en un pueblo dentro de la ciudad. Adornábamos todas las habitaciones del apartamento para que no fuera posible pensar en otra cosa. Llenábamos de paquetes el árbol de la portería del edificio La Gran Vía. Y tenía su lógica y era lo que queríamos que fuera y lo que tenía que ser.

Pero tarde o temprano uno se vuelve un ser sin pelo negro, un ser sin pelo. Y, aun cuando detrás de la parafernalia apenas sigue siendo un hijo, empieza a vivir esas Navidades sin niños que más bien son vacaciones infernales, reality shows del demonio en los que los abuelos y los papás y los tíos recuerdan de la peor manera por qué no viven juntos, arrebatos nostálgicos que bordean la indignación: ¿cómo puede darse en el universo una vida en la que el mensaje navideño de Melodía Estéreo, la única institución colombiana que queda en pie, vaya perdiendo su brillo con el paso de los años?, ¿cómo puede olvidarse aquella voz que rogaba, en la Melodía de la 96.9, “que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres los odios, los rencores, los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría por un mundo mejor”?

Queridos lectores que, como no son niños ni papás ni vendedores, no saben para dónde agarrar de aquí a la Nochebuena: yo sé lo que es vivir la Navidad entonces, a los 16, a los 26, a los 36, cuando los buñuelos y las natillas se van volviendo porquerías que engordan, cuando las novenas son fiestas primermundistas e irónicas, cuando los discos navideños de los cantantes pop señalan el fin de una carrera, cuando se va la noche del veinticuatro chateando con novios y novias que también luchan a brazo partido para estar presentes, cuando los padres de familia sudorosos e hipertensos se ven ridículos pegados a sus listas de regalos y todos los niños –con sus caras regordetas y sus alegrías estruendosas y sus locuras que a la edad de uno configurarían un delito menor– son niños ajenos.

Yo sé lo que es soportar una Navidad edulcorada y grasosa en la que no hay regalos para uno, por grande y por cansino, en el árbol de siempre: “Mamá, ¿dónde están los juguetes?”, cantaba ese pobre niño, desgañitado, en ese villancico tan cruel e inhumano como esperar al Niño Dios de viejo. El mundo es un lugar inhóspito para los solteros desde la adolescencia hasta la madurez: no hay programas de salud especiales, ni hay filas preferenciales en los aeropuertos para los solteros. Y en la Navidad, que suele polarizar a este país como no se veía desde los días de la Violencia, que suele reducirnos al bando de los viejos y al bando de los niños, su situación es mucho peor: es una condición.

Es mi deber, pues, darles un parte de esperanza. Yo también creí que me iría a la tumba poniendo los ojos en blanco cada vez que escuchara a José Feliciano cantando “Feliz Navidad, próspero año y felicidad…”. Yo también pensé, como debe ser, que no tiene futuro una especie que canta “ropopompom” con el ceño fruncido. Pero, desde que tuve hijos y mis hijos tuvieron abuelos, me entregué igual que un alcohólico anónimo a los lugares comunes de estas fechas. En un primer momento quise proteger mi dignidad de mi interpretación de “Antón tiruriruriru” y mi amor propio –y mi colon irritado e irritable– de las patas de cerdo y los pavos y los tamales que arruinan las dietas. Ya no. Ya no me importa nada que no sea lo obvio. Saco del cuarto de atrás, feliz de la vida, las cajas y las bolsas de los adornos para que mi esposa se ponga en la tarea de hacer el árbol flaco que compramos hace siete años. Juego a “El sí y el no”, y qué. Y tarareo en pijamas desjetadas los villancicos menos pensados porque a Pascual e Inés les gustan.

Cruzo los dedos para que el Niño Dios les traiga a mis hijos las cosas que le piden. Y siempre es un fenómeno y es un misterio el momento en el que encuentran sus regalos bajo una luz secreta en sus propias camas.

Aquí los espero, Grinches y Scrooges, todo va a estar bien. Sé que no todos podrán ni todos querrán habitar esta alegría común y corriente, pero tampoco ese destino será pobre: alguien más, que no sea yo, debe burlarse de mí.