Antonio Roncoy, “El último verdugo de Santafé”

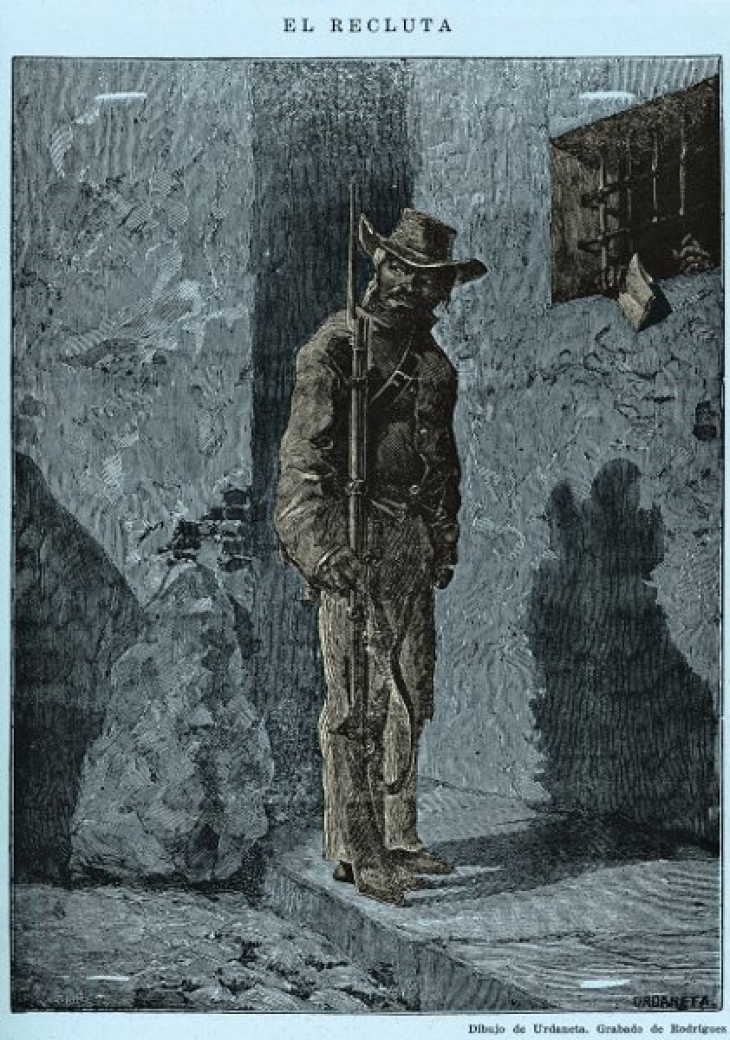

Sobre un “lecho de estiércol y comido de gusanos” murió, no se sabe exactamente cuándo, el que a juicio de José María Cordovez Moure era el último verdugo de Santafé. Se trataba de Antonio Roncoy, quien había caído preso por varios delitos cometidos. Antes, se había dedicado al resguardo de la producción de aguardiente, cargo oficial que obtuvo al ser reconocido como un luchador por la Independencia.

Dos veces, en dos años distintos (1814 y 1819), Roncoy hizo parte del ejército patriota. Su paso por él fue más bien trágico. En el segundo año mencionado, por ejemplo, luego de combatir contra los españoles y ser derrotada su columna en el valle del río Cauca, fue baleado en un brazo por unos campesinos. Lo habían confundido, junto con sus compañeros, con unos húsares desertores que andaban por los campos del sur del Tolima haciendo de las suyas.

Pero más trágico aún fue su primer paso por las tropas independentistas. En 814 un grupo de soldados, entre los que se hallaba Roncoy, mató a unos fervientes monarquistas capuchinos de origen español. Las circunstancias del crimen no eran nada claras; aunque se sabe que ocurrió cuando los religiosos eran conducidos a Honda para ser, según se deduce, expulsados del territorio neogranadino. Esta situación no deja de ser paradójica por cuanto el año anterior, en el marco de la Primera República Granadina, en Honda se había plantado el primer árbol de la libertad. Libertad que debía incluir teóricamente, por supuesto, la posibilidad de elegir la adherencia política.

Plantar árboles evocando el postulado ideológico más importante de la Revolución Francesa se había vuelto, en la época, un acto simbólico recurrente no solo en nuestro territorio (abril de 1813 en Honda y Bogotá; junio de 1814 en Cali; febrero de 1816 en Funza; etc.), sino en muchas otras partes del mundo.

Los entonces veinteañeros Hegel, Schelling y Hölderlin realizaron en 1795, en Alemania, una siembra que aún muchos recuerdan con aprecio.

El asunto de los religiosos realistas asesinados quedó en el limbo jurídico hasta cuando las tropas restauradoras de Pablo Morillo comenzaron la llamada Reconquista española en 1816. El ingreso del “Pacificador” a tierras neogranadinas se presentó cuando Europa, desde el Congreso de Viena (1814-1815), había entrado en una línea política fuertemente reaccionaria auspiciada, entre otros, por el canciller austriaco Metternich, el zar Alejandro y el delegado francés Talleyrand. Esta conferencia internacional se propuso, en primer lugar, reorganizar el mapa del Viejo Continente que había sido modificado por el ahora derrotado Napoleón Bonaparte y, en segundo, asegurar la reimplantación y permanencia de los regímenes absolutistas.

Con el pacto de la Santa Alianza, un derivado del congreso vienés suscrito por casi todos los gobernantes europeos, las florecientes ideas liberales, revolucionarias y nacionalistas fueron objeto de una dura represión. España aprovechó la coyuntura para restablecer en la Nueva Granada, mediante el terror estatal, las autoridades e instituciones coloniales. Los fusilamientos de los patriotas se multiplicaron.

Fue inevitable, pues, que el expediente judicial sobre los capuchinos asesinados se abriera. Los soldados patriotas inculpados, excepto Roncoy, murieron fusilados por la espalda como traidores. ¿Qué había pasado con Roncoy?, que Morillo le propuso perdonarle la vida a cambio de convertirse en el verdugo de número de Santafé.

Semejante tipo de negociaciones, entre el Estado monárquico restaurado y un individuo del común próximo a ser ejecutado, no era nuevo en la historia neogranadina; ya en la Colonia se habían dado en distintas ocasiones. La razón fundamental de ello estribaba en la aguda escasez de hombres dispuestos, contra las supersticiones y la animadversión populares, a servirle voluntariamente al rey como “ministros ejecutores”. El Estado aprovechaba, entonces, el profundo miedo a la muerte presente en el corazón del condenado para arrancarle un desesperado sí a su propuesta.

De acuerdo con una antigua tradición, el viernes fue corrientemente llamado “el día del verdugo”: un viernes fue crucificado Cristo y era el día predilecto para ejecutar criminales. La palabra verdugo, según un diccionario colonial, deriva originalmente de “el renuevo o vástago del árbol”. Al parecer, dado que antes se solían propinar castigos con dichos vástagos o varas, al que reprendía de esa manera, y en especial al que lo hacía con cierta sevicia, le empezaron a denominar “verdugo”. Así, el término comenzó a asociarse al castigo, por un lado, y a la crueldad, por otro.

Desde antes de los tiempos de Roncoy, eran conocidos los versos que expresaban: “Contrición, confesor, misas/ Credo en boca, Cristo en mano./ Todo en el ahorcado es bueno;/ Solo el verdugo es lo malo”. El poema evidenciaba dos partes en tensión pero, siguiendo a Michel Foucault, en situación de inversión carnavalesca. El verdugo, representante del orden y la justicia estatal, por la perversidad de su oficio, era visto como un hombre maligno por el profundo dolor que causaba en el cadalso. El criminal, en cambio, representante del desorden y la inseguridad, se tornaba en héroe popular por la martirización pública a la que era sometido.

Efectuar el ahorcamiento y producir la muerte del sentenciado significaba, sobre todo, el triunfo de la razón (Estado) sobre las pasiones (Pueblo). Este Teatro del Poder, como lo calificara E. P. Thompson, funcionaba como el mejor medio publicitario de ejercer el control social a través de la ejemplarización. La nutrida asistencia del público, los rumores que inundaban la plaza, las palabras altisonantes o de arrepentimiento verdadero del criminal y la actuación ritual del “ejecutor de la justicia” contribuían a la teatralización.

El verdugo era el último eslabón en la cadena de la justicia estatal y, como tal, se trataba de alguien cobijado por la estructura de poder. Quería hacérselo pasar por un ser sin sentimientos, como una suerte de máquina encargada de hacer tremendamente reales las decisiones de las máximas autoridades. El propósito práctico era protegerlo de las malas miradas, de los reproches y de los resentimientos tanto de las gentes del común como de los consternados familiares del ajusticiado. Para hacer más efectiva la protección del “ministro ejecutor”, y como casi todo verdugo en el pasado había sido un criminal, se le dejaba “moverse libremente” pero solo en la cárcel donde tenía techo y alimentos asegurados.

Además de los criminales, los opcionados a ser verdugo eran todas aquellas personas consideradas “viles” dentro de la sociedad: esclavos, indios forajidos, vagabundos empedernidos y ladrones impenitentes. Sin embargo, a no ser que la vida propia estuviera en juego, nadie se apuntaba a ejercer el oficio. Para la gran mayoría era preferible soportar el dolor del tormento, la insalubridad de las cárceles o la molestia de los grillos y las cadenas a tener que quitarle la vida a un cristiano. Sobre el oficio de verdugo, al igual que sobre el de carnicero, el de cirujano y el de boticario, pesaba el antiquísimo tabú de la sangre, según nos recuerda el medievalista francés Jacques Le Goff.

El verdugo, por ley, se le eximía del pago de varios impuestos, lo que podía hacer más llevadera su economía doméstica. Igualmente se le permitía tomar, del condenado a muerte, los vestidos que éste llevare en el momento de la ejecución. Pese a tales ventajas, las autoridades reseñaban con amargura, una y otra vez, que no se asomaban los voluntarios.

A Roncoy pronto le llegó la oportunidad de probarse en su nueva ocupación. ¿El condenado?, un ladrón que debía morir ahorcado. ¿El lugar?, la plazuela de San Victorino en Santafé. Impresionado, y a instancias de un religioso que asistía espiritualmente al hombre sentenciado, Roncoy de rodillas le pidió perdón al reo por la muerte que le iba a propinar. Con lágrimas en los ojos, le suplicó rogar a Dios que lo librase de su horrorosa profesión. Todo indica que esto hacía parte del tenebroso ritual pues, un par de años después, el verdugo que el 19 de junio de 1816 ahorcó a José María Carbonell también pidió perdón. Por respuesta, obtuvo del prócer un sentido “Yo te perdono de corazón, que tú no tienes la culpa”.

Ya puestas las manos en la obra, el espectáculo que siguió fue grotesco debido a la impericia absoluta de Roncoy. Como el inexperto verdugo no corrió a tiempo la escalera del patíbulo, el reo “quedó a medio colgar del pescuezo, dando furiosas patadas y sacudidas en su penosa agonía”. En vista de que el ahorcamiento no se producía, Roncoy y sus ayudantes se prendieron de las piernas del hombre colgado pero la cuerda se reventó cayendo todos al suelo. El ladrón finalmente murió pero no ahorcado como estaba previsto, sino desnucado por el golpe.

Este tragicómico hecho ponía en evidencia que en la Nueva Granada, contrario a lo que acontecía en la Europa moderna, no se encontraban familias dedicadas, generación tras generación, al denostado oficio. Apellidos como los Samson, los Deibler y los Desfourneaux en Francia; los Berry y los Calcraft en Inglaterra o los Gröbler y los Reichart en Alemania, testimonian que la permanencia en el tiempo y la transmisión del “saber” de padres a hijos, en el viejo continente, conducía a la formación de verdaderos maestros en el arte de martirizar.

Además de la desagradable tarea de ahorcar o decapitar, el “ministro ejecutor” debía someter a tortura al reo que, a ojos de las autoridades judiciales, se negaba a contarlo todo. La cama de tormento fue muy usada para hacer brotar “la verdad”. Algunas voces de protesta, sin embargo, se dejaron escuchar a comienzos del siglo XIX. Una de ellas fue la del revolucionario independentista Ignacio Herrera quien, repitiendo la fórmula de Cesare Beccaria, señalaba la necesidad de la abolición del tormento porque, al no poder resistir el dolor como sí lo haría el fuerte pero culpable, el débil inocente podía terminar castigado tras su autoinculpación. En agosto de 1811 un alcalde ordinario de Santafé, con el aplauso de la gente y el aval de La Bagatela, quemó dos de los odiados instrumentos de suplicio con que contaba la ciudad.

Tras la espantosa tarea cumplida, un Roncoy perturbado huyó a las inmediaciones de Honda. Se ofreció recompensa de quinientos pesos a quien lo entregara vivo o muerto. Al saber las autoridades locales que el prófugo se encontraba en casa de su concubina, rodearon el lugar para atraparlo. Intento fallido porque, a puñaladas, Roncoy se abrió paso entre los que lo buscaban. En su desesperada reacción, mató al jefe de sus perseguidores e hirió a varios soldados. El monto de la recompensa, ahora, se hizo más atractiva pues se dobló a mil pesos.

Un par de bogas del Magdalena, luego, lo atraparon cuando pescaba. De nuevo Roncoy logró escabullirse. Más adelante, en otro lugar de la importante arteria fluvial, creyendo que un hombre lo seguía, lo atacó con una piedra y lo mató.El delirio de persecución, montado sobre una base real, lo cercaba. En el sitio llamado la Egipcíaca, unos lugareños, que sabían del premio por su captura, lo emborracharon y ataron. El ex-verdugo, al darse cuenta de la situación, le arrebató un machete a uno de sus escoltas, se desató, mató a uno de ellos e hirió a otro.

Pasaron los años, llegó 1819 y Roncoy de nuevo se enlistó en las tropas libertadoras como ya quedó dicho. Su columna marcharía al Cauca en persecución de las fuerzas que apoyaban al monarca español quien ya prácticamente se estaba quedando sin buena parte de su gran imperio.

Bibliografía

Archivo General de la Nación, Fondo Juicios Criminales, varios legajos. Cesare Beccaria, De los delitos y de las penas, Barcelona, Altaya, 1994. Primera edición: 1764

José María Cordovez Moure, Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, Volumen X, Bogotá, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1946.

Juan Pablo Forner, Discurso sobre la tortura, Barcelona, Crítica, 1990. Libro escrito en 1792.

Michel Foucault, Vigilar y castigar, México, Siglo veintiuno, 1984. Pedro María Ibáñez, Crónicas de Bogotá, Tomo III, Segunda edición, Bogotá, Imprenta Nacional, 1917.

Francisco Tomás y Valiente, El Derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII), Madrid, Tecnos, 1992.

.